¿Alguna vez habéis actuado en un obra de teatro? A nosotros en el colegio, para bien o para mal, hasta cierta edad nos obligaban a representar un papel, de "prota" o de arbusto, pero no te salvabas de salir en la función. Obviamente a esa edad ni se nos pasaba por la cabeza la posibilidad de que esta actividad tuviera algo de "terapéutico", ni mucho menos. Para nosotros era la oportunidad, la excusa, para echarnos unas risas y hacer el payaso, y la realidad es que más de uno venció su vergüenza, su inseguridad y sus complejos, y más de otro entrenó su sentido del humor, su capacidad de improvisación y su espontaneidad. De hecho y ahora que menciono esto último, me acuerdo de una obra en concreto del Arca de Noé en el que a una amiga y a mí haciendo creo que de animales (tampoco es que hubiera mucha opción jaja) nos entró la risa floja y por no poder parar el ataque, todavía no sé si nos cargamos la obra o le alegramos la tarde a los espectadores, que estaban ya revolviéndose en las sillas buscando postura para echarse un sueño. A espontaneidad os aseguro que no nos ganó nadie.

Bueno, hace casi un año (Dios mío cómo pasa el tiempo) me encontré en Brasil con una asignatura que, entre otras terapias, enseñaba una muy vinculada al teatro. No solo me encontré con la asignatura, sino con una profesora que era especialista en ella, pues le había servido como un recurso óptimo para ofrecer ayuda psicológica en Mozambique, que por si no lo sabéis, fue colonizado por los portugueses y tiene una sociedad con unos valores y creencias exageradamente diferentes a los nuestros que no encajan del todo con las propuestas psicológicas europeas (o más bien al revés), pero de eso ya hablaré más adelante. La suerte fue que pude entrevistarla y fue demasiado interesante... Si me da el visto bueno la publico aquí, aunque esté en portugués.

Bueno, yo ya había oido hace tiempo de la existencia de este tipo de terapia, sin embargo, a juzgar por el nombre, se mantenía lejos de mi interés. Fue allí cuando tuve la oportunidad (o la obligación) de sentarme a conocer esta línea terapéutica de tan irrisorio nombre. Psicodrama.

Una mijilla de historia para abrir boca

Quien escuche el nombre de psicodrama por primera vez es posible que piense automáticamente en un escenario con personas haciendo el gilipollas. Y es que así, más o menos, comenzó todo. Jacob Levy Moreno (1889-1974) observó en la década de 1920 cómo los niños, a través de sus juegos, interpretaban los diferentes roles que toman los adultos en la sociedad (los míticos juegos de mamás y papás, médicos, etc.), además de observar cómo el teatro incitaba sentimientos y provocaba la liberación de una gran carga emocional en actores y espectadores. Estos dos elementos que Moreno unió para crear esta técnica psicoterapéutica fueron los que le convirtieron en pionero de la psicología social y de la psicoterapia de grupo.

Además del psicodrama, Moreno fue el creador del sociodrama, focalizado en la sociedad, que fue concebido para ayudar al grupo a explorar el contexto social en el que viven sus miembros.

El teatro terapéutico

El psicodrama, a pesar de parecer tener un enfoque artistico, no persigue el valor estético, sino ser una vía de exploración del ser humano y sus vínculos, así como de introducción de elementos de la esfera privada de la personalidad. La visión de persona en este caso es indisociable del grupo, apartándose Moreno de la concepción intrapsíquica de la época -psicoanálisis- para colocar a la persona en una posición de portador de rol (concepto nuevo introducido por él), definido éste como "la forma de funcionamiento del individuo en el momento específico en que reacciona ante una situación específica, en la que están involucradas otras personas u objetos". La persona, para desempeñar un rol, requiere necesariamente de otra que ocupe la posición de contra-rol, formando la díada rol-contrarrol lo que el autor considera la estructura social más pequeña o átomo social.

El ser humano va aprendiendo a lo largo de su vida a desempeñar diferentes roles dependiendo de los diferentes contextos y situaciones que se van presentando. Esto tiene una función adaptativa. Una persona con un repertorio amplio de roles será considerada psicológicamente sana y una con un repertorio insuficiente estará desadaptada y éste se convertirá en una potencial fuente de problemas.

El psicodrama propone practicar, promover, entrenar nuevos roles que la persona podrá poner en práctica en su vida cotidiana, a través de dos conceptos que se consideran el núcleo de la teoría moreniana, la creatividad y la espontaneidad. Esta última se considera un tipo de energía empleada en el aquí y ahora para actuar con libertad. Está íntimamente ligada a la creatividad y juntas permiten al individuo transformarse, crecer y desarrollarse, estando estrechamente vinculados al proceso de cambio. Una labor fundamental del terapeuta será enseñar a los clientes a ser más espontáneos.

Por otro lado, estos dos conceptos están muy relacionados con el de catarsis, otro elemento nuclear y una de las metas principales del psicodrama. La catarsis se entiende como una liberación de las emociones reprimidas en la persona que da lugar a sensación de alivio, relajación y experiencia saludable. Puede darse se forma activa en los participantes, o de forma pasiva en los espectadores. Este fenómeno favorece la comprensión de uno mismo, esto es, el autodescubrimiento. Se persigue mediante la dramatización espontánea, sin guión, y mediante la acción e interacción.

El psicodrama: Una revolución clínica

Esta línea de intervención aportó al mundo de la psicoterapia elementos que antes no habían sido considerados y que desde entonces han llegado a ser una fuente de investigaciones, puestas en práctica y desarrollos de nuevas teorías, métodos y técnicas a partir de ellos, pues la psicodrama cuenta con la ventaja de ser enormemente flexible, combinable e integrable fácilmente con otros métodos terapéuticos. Entre los elementos mencionados observamos los siguientes:

- La importancia del cuerpo y la acción.

Se amplia aquí la variedad de terapia hasta ahora limitada a la comunicación verbal del paciente, defendiendo que el ser humano no solo se expresa mediante la palabra sino también mediante el cuerpo (gestos, miradas, posturas, tono de voz, etc.)

- La focalización en el aquí y ahora.

El pasado ya no existe, el futuro es incierto. En psicodrama se trae al escenario lo que se siente, se piensa, se percibe en el momento presente. En en ese momento en el único en el que se puede incidir o intervenir en los otros tiempos.

- La participación activa del paciente.

El terapeuta experto y sabio y el paciente que acude buscando tratamiento forman parte del pasado, o por lo menos la reducción a esta dinámica. El cliente conoce su historia y su experiencia mejor que nadie y el terapeuta es otra persona, con su historia y su experiencia, que acompaña en el proceso, facilitando las condiciones para que la persona desarrolle sus potenciales al máximo.

- Naturaleza grupal

Hay un gran debate sobre si fue el Psicodrama o la terapia Gestalt la que comenzó las terapias grupales. Sea como sea ambas son de orientación experiencial, luego por las fechas en las que surgieron ambas aproximadamente la modalidad de terapia individual dio un giro para incorporar al grupo, que más tarde se extendería al sistema (principalmente familiar o conyugal).

Los instrumentos

Una sesión de psicodrama consta de los siguientes agentes:

El director

El terapeuta ocupa este lugar. Mero facilitador, interviniendo indirectamente a través de la elección de técnicas, da instrucciones al yo-auxiliar, prepara el atrezzo del escenario, etc.

El yo-auxiliar

El yo-auxiliar digamos que es el ayudante del protagonista. Juega un papel relevante en la puesta en escena desempeñando un rol de persona, animal o cosa, que tiene la función de indagar o explorar el mundo emocional del paciente. Forma junto con el director el equipo terapéutico. Debe tener la capacidad de acomodación constante a las necesidades del paciente.

El protagonista

Clave. Representa un tema elegido de interés grupal.

El escenario

Entorno real donde tiene lugar la puesta en escena. Se organiza según lo que necesita el protagonista, elementos como muebles, luces, música, etc.

El público

Son los espectadores o auditorio. Viven las escenas con intensidad y vivencian una repercusión emocional. Pueden reirse, comentar, protestar u opinar. El director ha de estar atento a las reacciones de éstos.

Proceso de una sesión psicodramática

Las etapas son:

1. Calentamiento:

Como buena actividad corporal que es, el psicodrama requiere de un calentamiento previo, pues así en seco nadie saldría a escenificar elementos del mundo emocional íntimo y privado. Dialogando con los participantes se establecerá una comunicación relajada, fluida, cargada de humor a ser posible, cuidando la formación de subgrupos y dirigiendo indirectamente a todos al camino de un mayor conocimiento interpersonal hasta que surgen puntos comunes a tratar, conflictos de interés grupal. Esta etapa culmina con la elección de un protagonista.

2. Dramatización:

El meollo. Este es el cuerpo de la estructura, en esta etapa el protagonista sale a escena con el tema surgido y elegido y empieza a hacer el paripé. Paripé en el buen sentido de la palabra. Se espera de él que sea espontáneo a más no poder y vivencie su rol al máximo desde una actitud de compromiso afectivo. Dramatizando surge la capacidad de experimentar emociones auténticas asociadas a los conflictos. Esto posibilita tener "insights" o conciencia de sí mismo y de lo que le sucede.

3. Comentarios:

¡Plas, plas! Acabada la dramatización, se deja espacio para la manifestación del impacto que la obra ha tenido sobre los espectadores, donde pueden expresar sus vivencias, identificaciones, emociones experimentadas, etc. El protagonista recibe generalmente muestras de empatía e identificación, la sensación de que es entendido y apoyado por otros, de que no es el único al que le pasa. En este caldo de cultivo donde tiene lugar la catarsis grupal, surge un intercambio de experiencias, reflexiones y vivencias donde surgen nuevos productos que pueden ser materia de una nueva dramatización.

Técnicas

Cambio de roles: Un ejemplo claro. Si el protagonista siente ira contra su padre, esta técnica consistiría en que interpretara el papel del padre, adoptando el yo-auxiliar el papel del protagonista, ayudando a través de ella a reordenar, expresar, liberar emociones y sobretodo, a lograr otra perspectiva de la situación

Doble: Interpretado por un yo-auxiliar, imita las conductas del protagonista añadiendo otras, poniendo en escena conductas que denotan la espontaneidad que le falta al actor., cuando se percibe que éste no se está permitiendo del todo la actuación espontánea, ya sea por miedo, vergüenza, convenciones sociales, etc.

Espejo: Esta técnica se diferencia de la del doble porque se limita a imitar conductas sin extender nada, con el fin de que se vea a sí mismo reflejado, lo que le posibilita contrastar objetivamente lo que los demás perciben de él cuando se comporta de determinada manera.

Soliloquio: Es la expresión de pensamientos y sentimientos del "prota" cuando éste lo considera pertinente o se lo dice el terapeuta. Es un paréntesis de la dramatización, en el que se posibilita que la persona profundice en lo que le está pasando en ese momento, verbalizando contenidos relacionados con el conflicto.

Silla vacía: Yo esta técnica la llevo poniendo en práctica toda mi vida delante del espejo. Fíjate tú, si es que llevo una psicóloga dentro desde pequeña... :) Es extremadamente liberadora cuando "tienes muchas cosas que decirle" a una persona que por diversas razones no tienes delante -fallecimientoo dificultad de retoma de contacto-. Se sitúa una silla en el escenario y el actor debe imaginar que esa persona se halla ahí sentada y comienza a dialogar con ella.

Escultura: Técnica puramente corporal. Expresión plástica simbólica de la estructura vincular de un sitema, obtenida por instrumentalización de los cuerpos de dicho sistema. Tiene pleno significado sin necesidad de verbalizar. El actor debe esculpir todos los detalles tal y como los siente en su obra. Una vez terminada, se contempla para sentirla y vivenciarla, dando paso a la etapa de comentarios.

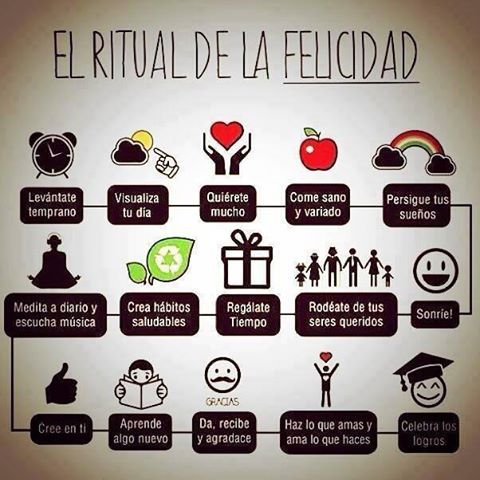

Hay otras técnicas como las que me contaba Larissa Polejack que tuvieron mucha resonancia en Mozambique, como el uso de marionetas o guiñol. El método psicodramático cuenta con una enorme flexibilidad y el uso de técnicas puede adaptarse a las necesidades de los miembros del grupo o incluso se ha comenzado a realizar psicodrama a nivel individual, aunque existe cierta controversia del sentido de este método en un solo individuo. Sea como sea, las técnicas son fácilmente integrables en otros modelos o líneas terapéuticas y este ha sido uno de los motivos del éxito que ha tenido y está teniendo esta rama de las terapias experienciales, además de por estar muy vinculada a la moderna y extendida Psicología Positiva.

Si el artículo os ha parecido interesante, ¡compartidlo! Para complementar, hay vídeos resumen en YouTube muy interesantes de Malena Rubistein, para el que aprenda más audiovisualmente y quiera profundizar un poquito más...

¡Hasta muy pronto!

"El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana" (Federico García Lorca)

Bueno, hace casi un año (Dios mío cómo pasa el tiempo) me encontré en Brasil con una asignatura que, entre otras terapias, enseñaba una muy vinculada al teatro. No solo me encontré con la asignatura, sino con una profesora que era especialista en ella, pues le había servido como un recurso óptimo para ofrecer ayuda psicológica en Mozambique, que por si no lo sabéis, fue colonizado por los portugueses y tiene una sociedad con unos valores y creencias exageradamente diferentes a los nuestros que no encajan del todo con las propuestas psicológicas europeas (o más bien al revés), pero de eso ya hablaré más adelante. La suerte fue que pude entrevistarla y fue demasiado interesante... Si me da el visto bueno la publico aquí, aunque esté en portugués.

Bueno, yo ya había oido hace tiempo de la existencia de este tipo de terapia, sin embargo, a juzgar por el nombre, se mantenía lejos de mi interés. Fue allí cuando tuve la oportunidad (o la obligación) de sentarme a conocer esta línea terapéutica de tan irrisorio nombre. Psicodrama.

Una mijilla de historia para abrir boca

Quien escuche el nombre de psicodrama por primera vez es posible que piense automáticamente en un escenario con personas haciendo el gilipollas. Y es que así, más o menos, comenzó todo. Jacob Levy Moreno (1889-1974) observó en la década de 1920 cómo los niños, a través de sus juegos, interpretaban los diferentes roles que toman los adultos en la sociedad (los míticos juegos de mamás y papás, médicos, etc.), además de observar cómo el teatro incitaba sentimientos y provocaba la liberación de una gran carga emocional en actores y espectadores. Estos dos elementos que Moreno unió para crear esta técnica psicoterapéutica fueron los que le convirtieron en pionero de la psicología social y de la psicoterapia de grupo.

Además del psicodrama, Moreno fue el creador del sociodrama, focalizado en la sociedad, que fue concebido para ayudar al grupo a explorar el contexto social en el que viven sus miembros.

El teatro terapéutico

El psicodrama, a pesar de parecer tener un enfoque artistico, no persigue el valor estético, sino ser una vía de exploración del ser humano y sus vínculos, así como de introducción de elementos de la esfera privada de la personalidad. La visión de persona en este caso es indisociable del grupo, apartándose Moreno de la concepción intrapsíquica de la época -psicoanálisis- para colocar a la persona en una posición de portador de rol (concepto nuevo introducido por él), definido éste como "la forma de funcionamiento del individuo en el momento específico en que reacciona ante una situación específica, en la que están involucradas otras personas u objetos". La persona, para desempeñar un rol, requiere necesariamente de otra que ocupe la posición de contra-rol, formando la díada rol-contrarrol lo que el autor considera la estructura social más pequeña o átomo social.

El ser humano va aprendiendo a lo largo de su vida a desempeñar diferentes roles dependiendo de los diferentes contextos y situaciones que se van presentando. Esto tiene una función adaptativa. Una persona con un repertorio amplio de roles será considerada psicológicamente sana y una con un repertorio insuficiente estará desadaptada y éste se convertirá en una potencial fuente de problemas.

El psicodrama propone practicar, promover, entrenar nuevos roles que la persona podrá poner en práctica en su vida cotidiana, a través de dos conceptos que se consideran el núcleo de la teoría moreniana, la creatividad y la espontaneidad. Esta última se considera un tipo de energía empleada en el aquí y ahora para actuar con libertad. Está íntimamente ligada a la creatividad y juntas permiten al individuo transformarse, crecer y desarrollarse, estando estrechamente vinculados al proceso de cambio. Una labor fundamental del terapeuta será enseñar a los clientes a ser más espontáneos.

Por otro lado, estos dos conceptos están muy relacionados con el de catarsis, otro elemento nuclear y una de las metas principales del psicodrama. La catarsis se entiende como una liberación de las emociones reprimidas en la persona que da lugar a sensación de alivio, relajación y experiencia saludable. Puede darse se forma activa en los participantes, o de forma pasiva en los espectadores. Este fenómeno favorece la comprensión de uno mismo, esto es, el autodescubrimiento. Se persigue mediante la dramatización espontánea, sin guión, y mediante la acción e interacción.

El psicodrama: Una revolución clínica

Esta línea de intervención aportó al mundo de la psicoterapia elementos que antes no habían sido considerados y que desde entonces han llegado a ser una fuente de investigaciones, puestas en práctica y desarrollos de nuevas teorías, métodos y técnicas a partir de ellos, pues la psicodrama cuenta con la ventaja de ser enormemente flexible, combinable e integrable fácilmente con otros métodos terapéuticos. Entre los elementos mencionados observamos los siguientes:

- La importancia del cuerpo y la acción.

Se amplia aquí la variedad de terapia hasta ahora limitada a la comunicación verbal del paciente, defendiendo que el ser humano no solo se expresa mediante la palabra sino también mediante el cuerpo (gestos, miradas, posturas, tono de voz, etc.)

- La focalización en el aquí y ahora.

El pasado ya no existe, el futuro es incierto. En psicodrama se trae al escenario lo que se siente, se piensa, se percibe en el momento presente. En en ese momento en el único en el que se puede incidir o intervenir en los otros tiempos.

- La participación activa del paciente.

El terapeuta experto y sabio y el paciente que acude buscando tratamiento forman parte del pasado, o por lo menos la reducción a esta dinámica. El cliente conoce su historia y su experiencia mejor que nadie y el terapeuta es otra persona, con su historia y su experiencia, que acompaña en el proceso, facilitando las condiciones para que la persona desarrolle sus potenciales al máximo.

- Naturaleza grupal

Hay un gran debate sobre si fue el Psicodrama o la terapia Gestalt la que comenzó las terapias grupales. Sea como sea ambas son de orientación experiencial, luego por las fechas en las que surgieron ambas aproximadamente la modalidad de terapia individual dio un giro para incorporar al grupo, que más tarde se extendería al sistema (principalmente familiar o conyugal).

Los instrumentos

Una sesión de psicodrama consta de los siguientes agentes:

El director

El terapeuta ocupa este lugar. Mero facilitador, interviniendo indirectamente a través de la elección de técnicas, da instrucciones al yo-auxiliar, prepara el atrezzo del escenario, etc.

El yo-auxiliar

El yo-auxiliar digamos que es el ayudante del protagonista. Juega un papel relevante en la puesta en escena desempeñando un rol de persona, animal o cosa, que tiene la función de indagar o explorar el mundo emocional del paciente. Forma junto con el director el equipo terapéutico. Debe tener la capacidad de acomodación constante a las necesidades del paciente.

El protagonista

Clave. Representa un tema elegido de interés grupal.

El escenario

Entorno real donde tiene lugar la puesta en escena. Se organiza según lo que necesita el protagonista, elementos como muebles, luces, música, etc.

El público

Son los espectadores o auditorio. Viven las escenas con intensidad y vivencian una repercusión emocional. Pueden reirse, comentar, protestar u opinar. El director ha de estar atento a las reacciones de éstos.

Proceso de una sesión psicodramática

Las etapas son:

1. Calentamiento:

Como buena actividad corporal que es, el psicodrama requiere de un calentamiento previo, pues así en seco nadie saldría a escenificar elementos del mundo emocional íntimo y privado. Dialogando con los participantes se establecerá una comunicación relajada, fluida, cargada de humor a ser posible, cuidando la formación de subgrupos y dirigiendo indirectamente a todos al camino de un mayor conocimiento interpersonal hasta que surgen puntos comunes a tratar, conflictos de interés grupal. Esta etapa culmina con la elección de un protagonista.

2. Dramatización:

El meollo. Este es el cuerpo de la estructura, en esta etapa el protagonista sale a escena con el tema surgido y elegido y empieza a hacer el paripé. Paripé en el buen sentido de la palabra. Se espera de él que sea espontáneo a más no poder y vivencie su rol al máximo desde una actitud de compromiso afectivo. Dramatizando surge la capacidad de experimentar emociones auténticas asociadas a los conflictos. Esto posibilita tener "insights" o conciencia de sí mismo y de lo que le sucede.

3. Comentarios:

¡Plas, plas! Acabada la dramatización, se deja espacio para la manifestación del impacto que la obra ha tenido sobre los espectadores, donde pueden expresar sus vivencias, identificaciones, emociones experimentadas, etc. El protagonista recibe generalmente muestras de empatía e identificación, la sensación de que es entendido y apoyado por otros, de que no es el único al que le pasa. En este caldo de cultivo donde tiene lugar la catarsis grupal, surge un intercambio de experiencias, reflexiones y vivencias donde surgen nuevos productos que pueden ser materia de una nueva dramatización.

Técnicas

Cambio de roles: Un ejemplo claro. Si el protagonista siente ira contra su padre, esta técnica consistiría en que interpretara el papel del padre, adoptando el yo-auxiliar el papel del protagonista, ayudando a través de ella a reordenar, expresar, liberar emociones y sobretodo, a lograr otra perspectiva de la situación

Doble: Interpretado por un yo-auxiliar, imita las conductas del protagonista añadiendo otras, poniendo en escena conductas que denotan la espontaneidad que le falta al actor., cuando se percibe que éste no se está permitiendo del todo la actuación espontánea, ya sea por miedo, vergüenza, convenciones sociales, etc.

Espejo: Esta técnica se diferencia de la del doble porque se limita a imitar conductas sin extender nada, con el fin de que se vea a sí mismo reflejado, lo que le posibilita contrastar objetivamente lo que los demás perciben de él cuando se comporta de determinada manera.

Soliloquio: Es la expresión de pensamientos y sentimientos del "prota" cuando éste lo considera pertinente o se lo dice el terapeuta. Es un paréntesis de la dramatización, en el que se posibilita que la persona profundice en lo que le está pasando en ese momento, verbalizando contenidos relacionados con el conflicto.

Silla vacía: Yo esta técnica la llevo poniendo en práctica toda mi vida delante del espejo. Fíjate tú, si es que llevo una psicóloga dentro desde pequeña... :) Es extremadamente liberadora cuando "tienes muchas cosas que decirle" a una persona que por diversas razones no tienes delante -fallecimientoo dificultad de retoma de contacto-. Se sitúa una silla en el escenario y el actor debe imaginar que esa persona se halla ahí sentada y comienza a dialogar con ella.

Escultura: Técnica puramente corporal. Expresión plástica simbólica de la estructura vincular de un sitema, obtenida por instrumentalización de los cuerpos de dicho sistema. Tiene pleno significado sin necesidad de verbalizar. El actor debe esculpir todos los detalles tal y como los siente en su obra. Una vez terminada, se contempla para sentirla y vivenciarla, dando paso a la etapa de comentarios.

Hay otras técnicas como las que me contaba Larissa Polejack que tuvieron mucha resonancia en Mozambique, como el uso de marionetas o guiñol. El método psicodramático cuenta con una enorme flexibilidad y el uso de técnicas puede adaptarse a las necesidades de los miembros del grupo o incluso se ha comenzado a realizar psicodrama a nivel individual, aunque existe cierta controversia del sentido de este método en un solo individuo. Sea como sea, las técnicas son fácilmente integrables en otros modelos o líneas terapéuticas y este ha sido uno de los motivos del éxito que ha tenido y está teniendo esta rama de las terapias experienciales, además de por estar muy vinculada a la moderna y extendida Psicología Positiva.

Si el artículo os ha parecido interesante, ¡compartidlo! Para complementar, hay vídeos resumen en YouTube muy interesantes de Malena Rubistein, para el que aprenda más audiovisualmente y quiera profundizar un poquito más...

¡Hasta muy pronto!

"El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana" (Federico García Lorca)